Von Kim Henningsen (Text und Fotos)

Ein Gastspiel der Sophiensäle Berlin, aufgeführt im Rahmen des Theaterfestivals Maximierung Mensch am Theater Trier. Ein Schauspiel über das Leben der Akademikerin im 21. Jahrhundert. Ein Bühnenstück über das Leben, das bestimmt ist, von dem zwanghaften Moment, sich selbst erfinden und irgendetwas Großes erreichen zu müssen. Geschrieben von Christoph Nussbaumeder und inszeniert von Bernada Horres, bedient das Stück Meine Gottverlassene Aufdringlichkeit zahlreiche Klischees und lässt den Zuschauer mit der Frage über den Sinn des eigenen Lebens zurück. 5vier.de besuchte die Aufführung am Samstagabend.

Was will man eigentlich? Was will man mit seinem Leben machen – was mit all der Zeit anfangen, die einem gegeben ist? Was ist der Sinn des eigenen Lebens?

Das 21. Jahrhundert. Alle Türen stehen einem offen und doch scheint der Mensch gefangen. Gefangen in den Erwartungen der Anderen, in den Gedanken an das Alte, in Erinnerungen. Gefangen in den gesellschaftlichen Anforderungen an das individuelle Leben, die scheinbar immer größer werden. Anforderungen an das individuelle Leben, das entgegen der Möglichkeit, den Zufall ins Zentrum zu stellen, scheinbar immer vorgezeichneter wird. Gefangen aber auch im eigenen Frei-sein, in der Freiheit, alles dürfen zu können. Gefangen im Zwang zur eigenen Individualität. Unbegrenzte Möglichkeiten der Flexibilität scheinen den Menschen zu begrenzen. Der Zwang, den Bruch mit Rollentypen zu vollziehen, verunsichert den Menschen. Rollentypen, die Mann und Frau im 19. Jahrhundert Sicherheit gaben und den Sinn des Lebens bestimmten, die das Denken und Handeln des Menschen leiteten, dürfen nicht mehr existent sein. Der Mensch im 21. Jahrhundert ist in seinem Denken ganz frei, er muss frei sein, er wird zum Frei-sein gezwungen. Das Leben kann gedacht werden, wie es dem eigenen Inneren gefällt. Und doch scheint der Mensch gefangen in den Gedanken. Zu viele Impulse bestimmen das Denken. Das Denken blockiert das Handeln und der Mensch durchdringt die eigenen Gedanken, die eigenen Wünsche und Hoffnungen nicht. Der Mensch sucht sich selbst. Zeit seines Lebens.

Das individuelle und doch gemeinschaftlich geteilte Gefühlskarussell des studierten Menschen im 21. Jahrhundert wird dem Publikum am späten Samstagabend von Anna Eger, Schauspielerin am Landestheater Linz, auf überzeichnete Art und dennoch oftmals in sehr feinen Gesten präsentiert.

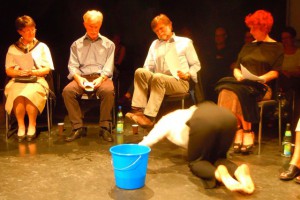

„Hallo, ich bin Anna, ich bin 35 Jahre alt, Kunsthistorikerin“, stellt sich die Protagonistin ihren Zuschauern vor, während sie am Laptop ihrer Arbeit als Texterin nachgeht und Bilder aus dem 19. Jahrhundert für einen Auktionskatalog beschreibt. Eine strikte Trennung zwischen Publikum und Schauspielerin geschieht nicht, vielmehr sind Teile der Besucher direkt in die Bühnensituation integriert, sie sitzen gemeinsam mit Anna im Stuhlkreis und werden dabei Teil der therapeutischen Selbstreflexion der Protagonistin. Das Stück vollzieht sich als Monolog und dennoch wird der Zuschauer Element eines Gegenübers und zum Teil direkt angespielt. Eine private Plauderei könnte entstehen, ein Dialog.

„Ich bin eh dafür, dass man geboren wird, sich das Ganze mal anschaut, und wenn es nicht gefällt, dann geht man eben wieder“, philosophiert Anna über das Leben. Das Leben ist Thema des Abends – ihr Leben. Hineingezogen in den Strudel der Psyche der Protagonistin erlebt der Zuschauer eine Frau, die sich selbst sucht, die die Orientierung in ihrem Leben verloren hat und in sich selbst und der Einsamkeit gefangen scheint. Sie dreht sich im Kreis.

„Wer sagt eigentlich, dass jede Veränderung eine Verschlechterung ist?“, fragt Anna und scheint damit die Lösung für ihr eigenes scheinbar unglückliches Leben gefunden. Doch Anna läuft weiter im Kreis, sitzt einmal auf der einen Seite des Stuhlkreises, einmal auf der anderen. Und Anna putzt im Kreis („Putzen kann ich“) oder rollt im Kreis („Ich kann auch Rolle Rückwärts“). Die Gedanken kreisen ewig und gleichbleibend. Sie kreisen in ihr und veräußert im Stuhlkreis, in dem ein Teil des Publikums sitzt. Auf die erlösende Handlung wartet der Zuschauer vergeblich: „Die Gedanken rutschen so durch mich durch, wie Kaffee durch den Filter, nur ohne Satz.“

Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche

„Ich bin auf die Welt gekommen und war am Ende“, sagt Anna und eröffnet dem Publikum dennoch die Möglichkeit ein etwas differenzierteres Bild ihres psychischen Abgangs zu gewinnen. Konfrontiert mit den Hoffnungen, die andere in sie setzen, mit den Erwartungen, die andere an sie haben und den Wünschen, die in ihrer selber schlummern, verliert die Protagonistin sich selbst und lässt ihr Leben von anderen lenken. „Wegen ihm habe ich überhaupt fünf Jahre lang Kunstgeschichte studiert“, erklärt sie über Holger, einen Exfreund, „Du musst sagen, was du willst“, habe er sie aufgefordert.

„Ich bin auf die Welt gekommen und war am Ende“, sagt Anna und eröffnet dem Publikum dennoch die Möglichkeit ein etwas differenzierteres Bild ihres psychischen Abgangs zu gewinnen. Konfrontiert mit den Hoffnungen, die andere in sie setzen, mit den Erwartungen, die andere an sie haben und den Wünschen, die in ihrer selber schlummern, verliert die Protagonistin sich selbst und lässt ihr Leben von anderen lenken. „Wegen ihm habe ich überhaupt fünf Jahre lang Kunstgeschichte studiert“, erklärt sie über Holger, einen Exfreund, „Du musst sagen, was du willst“, habe er sie aufgefordert.

„Das Geld muss irgendwo herkommen“, erwartet der Papa und beim Vorstellungsgespräch sieht sich Anna angesichts ihrer fehlenden Auslandserfahrung und der zweijährigen Lücke im Lebenslauf, in Erklärungsnot. „Was bin ich denn?“, fragt sich Anna und bedauert, dass „ihr Maler“, der Neue, sich noch immer nicht gemeldet hat. Eine Sms schreiben sei ja wohl nicht schwer, bemerkt sie traurig, um im nächsten Moment, aufgeschreckt von der Türklingel, in Panik zu verfallen.

Hose aus, Rock an, Schuhe an, Zähne putzen, Rock wieder aus, T-Shirt an, Klingel, Schuhe. „Lass mich in Ruhe, du Scheiße, ich hab gesagt, du sollst aufhören!“, schreit Anna gegen den Laut der Türklingel an und versteckt sich unter ihrer Bettdecke. Sie schreit. „Ich hasse Männer. Wirklich. Ich hasse Männer.“ Sie weint. Und spricht dann doch wieder von „ihrem Maler“; von dem Mann, den sie sucht, womöglich, um sich nicht selber erfinden zu müssen. Um jemandem die Aufgabe, ihr Leben zu zeichnen, übertragen zu können. Um für sich selbst eine Bestimmung zu haben: Hinstellen und gemalt werden. Wie die Frauen auf den Gemälden aus dem 19. Jahrhundert. Womöglich aber auch, um die gottverlassene Einsamkeit zu überwinden. Und damit jemand ihrem Leben Sinn gibt. Vielleicht durch ein Kind, ein Kind, das sie bisher noch nicht hat, „nicht mal eine Fehlgeburt“.

Wo Realität aufhört und das Schauspiel beginnt

Physisch nah und doch psychisch sehr fern, fühlt sich der Zuschauer. Das Bild einer Frau, die mit sich und dem Leben überfordert scheint, die im einen Moment in Panik verfällt oder aufgedreht zum Klavier spaziert, im anderen Moment mit verstorbenen Verwandten und ihrer Deckenlampe spricht und schließlich zugibt, sie habe Angst vorm Sterben, wird gezeichnet. Ein intimes Bild und doch nicht nur beobachtet von den potenziellen Dialogpartnern im Stuhlkreis, sondern auch von der voyeuristischen Öffentlichkeit, den Zuschauern auf den Rängen. Das Bild einer Frau, das von Anna Eger so realitätsnah dargestellt wird, dass man sich oft fragt, wo Realität aufhört und der Schein, das Schauspiel beginnt.

„Die Tragik meines Lebens ist, dass ich nie ich selber geworden bin“, erkennt die Figur der Anna. Die Suche nach sich selbst und dem Sinn des Lebens. In dieser Suche steckt sie fest. Ein Gefühl, das der Zuschauer kennt. Die Identifikation mit der Protagonistin scheitert dennoch, die Figur ist gut gespielt, die Überzeichnung jedoch ist zu stark. Der Dialog entsteht nicht.

Fazit: „Meine Gottverlassene Aufdringlichkeit“ bleibt ein Monolog, ein Selbstgespräch, ein veräußertes Gedankenspiel; ein Stück, das den Zuschauer in die Tiefen einer Persönlichkeit schauen und ihn dabei dennoch nicht viel Neues entdecken lässt – die basalen Gefühle des Stücks erkennt man auch beim Blick in die eigene Seele. Die Überzeichnung und das Abdriften der Figur in die Verrücktheit lassen die eigentliche Thematik verschwimmen.

Kommentar verfassen