Linguistinnen und Linguisten der Universität Trier waren, in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg und dem Stadtarchiv Luxemburg, an einer kritischen Edition der Kontenbücher der Stadt Luxemburg aus den Jahren 1388 bis 1500 beteiligt. Durch diese Forschung konnten tiefere Einblicke in die Verwaltung des Luxemburgs im Mittelalter gewonnen werden.

Pauly ist von der Bürgermeisterin der Stadt Luxembourg, Lydie Polfer, und städtischen Repräsentanten empfangen worden. Foto:

Ville de Luxembourg, Photothèque, Charles Soubry

Für die Geschichtswissenschaft und die historische Linguistik sind die ersten überlieferten Stadtrechnungen Luxemburgs aus den Jahren 1388 bis 1500 eine wertvolle Quelle. Denn die Rechnungen, die durchgehend in Deutsch verfasst sind, geben einen Einblick in das Alltagsleben und die Verwaltungspraxis des Mittelalters. Für nur wenige andere Städte ist eine so dichte Serie von Rechnungsbüchern erhalten. In einem grenzübergreifenden Kooperationsprojekt haben das Historische Institut der Universität Luxemburg (Prof. em. Dr. Michel Pauly und Ass.-Prof. Dr. Martin Uhrmacher), die Professur für Germanistik / Ältere Deutsche Philologie – Historische Linguistik an der Universität Trier (Prof. Dr. Claudine Moulin) und das Stadtarchiv Luxemburg mehr als 15 Jahre lang die Kontenbücher erforscht. Das Ergebnis ist eine 12 Bände umfassende kritische Edition, die kürzlich abgeschlossen und im Rathaus der Stadt Luxemburg in Anwesenheit von Bürgermeisterin Lydie Polfer vorgestellt wurde.

Sprachwissenschaftler der Universität Trier forschen fleißig

Anhand der rund 70 im Stadtarchiv erhaltenen Einnahmen- und Ausgabenregister, sowie weiterer ergänzender Quellen, konnten Trierer Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler die Entstehung

von Familiennamen in der Stadt Luxemburg nachvollziehen. Aber auch zu Mechanismen der städtischen Mehrsprachigkeit lieferten die erhaltenen Quittungen wesentliche Erkenntnisse. „Für die europäische Sprachgeschichtsschreibung sind unsere aus den Rechnungsbüchern gewonnenen Forschungsergebnisse von grundlegender Bedeutung“, sagt die Trierer Professorin Claudine Moulin. Viele der in den Kontenbüchern verwendeten Fachtermini beispielsweise zu Bauwerken oder Werkzeugen sind anderswo, beispielsweise in mittelalterlichen Wörterbüchern, kaum erfasst. „Basierend auf den Rechnungen konnten wir quasi ein „urbanes Lexikon“ der Kommunikation in der damaligen Stadt Luxemburg erstellen.“

Ein Stück Luxemburger Geschichte

Auch für die Luxemburger Historiker und Historikerinnen sind die Kontenbücher eine ergiebige Quelle. Sie ermöglichten den Forschenden nicht nur zu identifizieren, dass viel Geld für den Ausbau und den Unterhalt der Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren verwendet wurde. Vielmehr konnten sie unter anderem die geografische Herkunft der Baumaterialien, den genauen Ablauf der Arbeiten und die einzelnen Schritte des Bauprozesses sowie den Fortgang des Mauerbaus bis ans Ende des 15. Jahrhunderts verfolgen. Ferner halfen die in den Rechnungsbüchern enthaltenen Angaben, das

spätmittelalterliche Rathaus der Stadt weitgehend zu rekonstruieren. Auch kulturgeschichtliche Hinweise sind in den Rechnungsbüchern fassbar, etwa betreffend die Aufführung von Mysterienspielen oder die Veranstaltung von Freudenfeuern.

„Das Besondere an unserer Edition ist, dass die mittelalterliche Schreibweise genauestens respektiert wurde, also keine Standardisierung von historischen Schreibungen vorgenommen wurde. So sind die Erscheinungen des Sprach- und Schriftwandels nachvollziehbar“, sagt Moulin. Dank der Arbeit der beteiligten Forschenden gilt die Stadt Luxemburg heute international als hervorragend erschlossenes Beispiel für Forschungen zur städtischen Buchhaltung, zur Alltagsgeschichte und zur Stadtsprache im Spätmittelalter. Verschiedene Aspekte der Sprache in der mittelalterlichem Stadt Luxemburg behandeln auch Fausto Ravida, Andreas Gniffke, Stephan Lauer und Dominic Harion in Dissertationen, die im Rahmen des Kooperationsprojekts an der Universität Trier entstanden sind und zum Teil vom Fonds National de la Recherche (FNR Luxembourg) unterstützt wurden.

Die Forschung ist noch nicht vorbei

Doch mit dem nun vorliegenden Abschluss der gedruckten Ausgabe ist die Forschung zu den Rechnungsbüchern noch nicht beendet. In einem nächsten Schritt wird das Material für eine digitale Edition vorbereitet, die neben der Präsentation der Originaldokumente und deren Edition auch vielfältige Recherchemöglichkeiten bieten soll. An dem geplanten Kooperationsvorhaben wird neben Universität und Stadtarchiv Luxemburg auch das Trier Center for Digital Humanities (TCDH) beteiligt sein, das international einer der besten Partner für den Bereich der digitalen Edition historischer Quellen darstellt.

Die beiden Universitäten und die Stadt Luxemburg haben das Projekt finanziell gefördert.

Die Edition

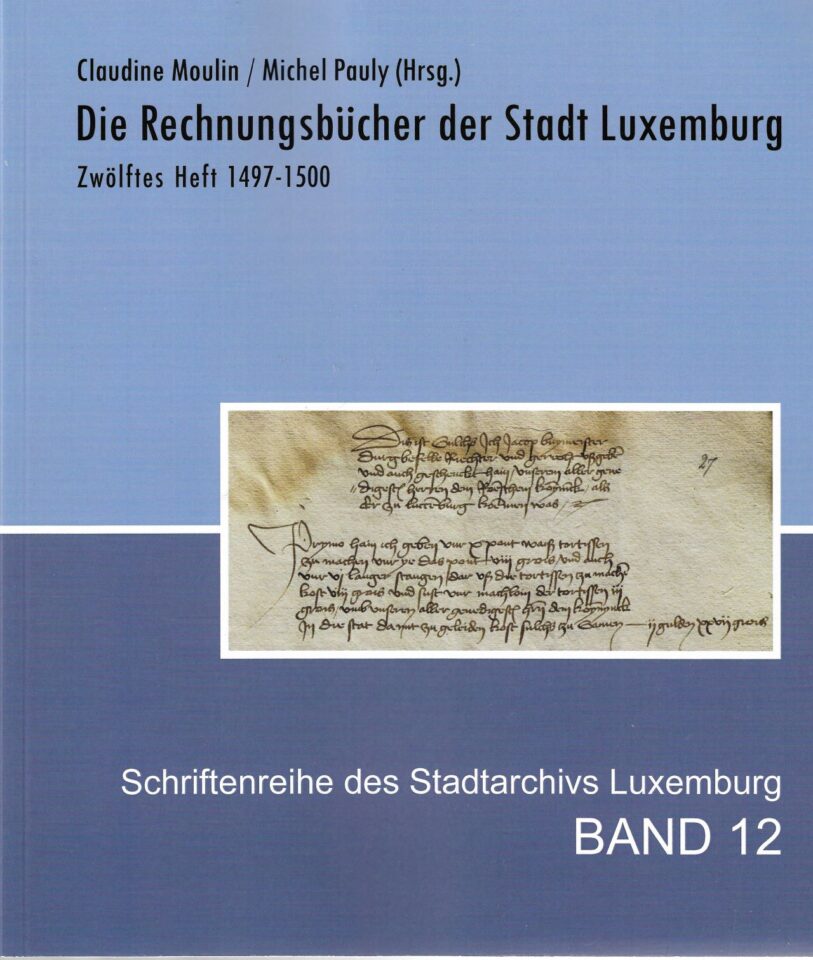

Claudine Moulin und Michel Pauly (Hgg.): Die Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg (1388-1500).

Unter Mitarbeit von Andreas Gniffke, Danièle Kass, Stephan Lauer, Fausto Ravida, Nikolaus Ruge und

Martin Uhrmacher, I-XII, Luxembourg 2007-2023.

Die 12 Bände können bestellt werden über www.cludem.lu. Ein Einzelband kostet 19 Euro oder bei Bezug

der ganzen Reihe 15 Euro.

PM – Universität Trier

Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de

Wir suchen Prakikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d).

Melde dich einfach unter [email protected].

Motivation ist wichtiger als Erfahrung!

Kommentar verfassen