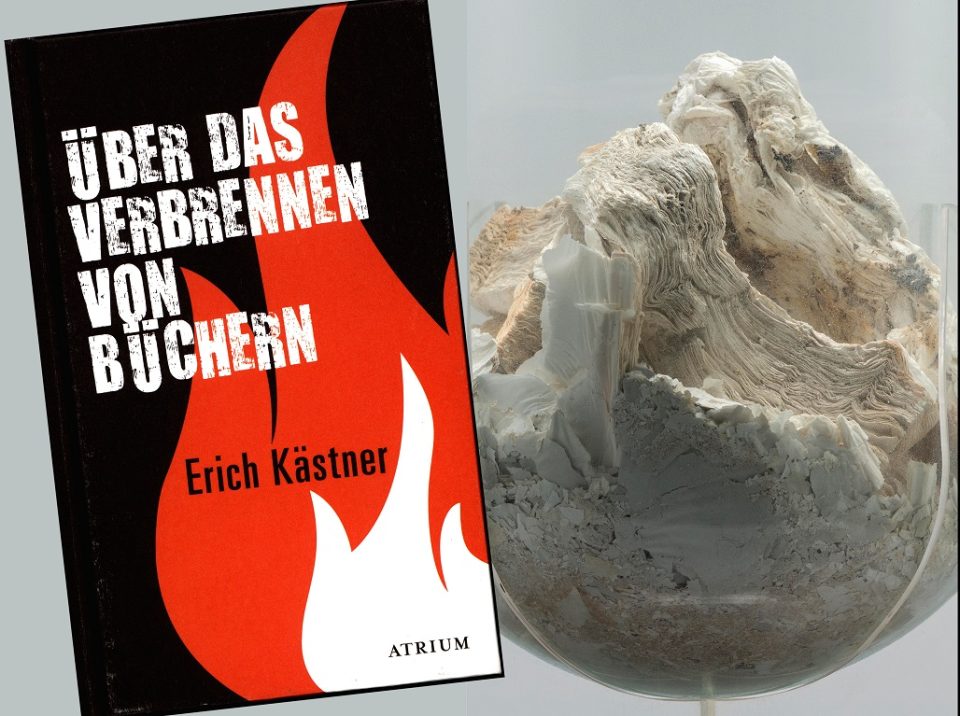

Trier. Wie viel Macht Bücher haben, zeigen Bücherverbrennungen – seit der Antike ein Mittel, um unerwünschte Meinungen brutal auszulöschen. Auch in Trier wurden auf dem Scheiterhaufen Bücher verbrannt, etwa von Martin Luther. Wenn heute von Bücherverbrennungen die Rede ist, assoziiert man es mit den Ereignissen, die sich am 10. Mai zum 90. Mal jähren: die Zerstörung von Büchern durch die Nationalsozialisten. Zu diesem schmerzlichen Anlass präsentiert die Wissenschaftliche Bibliothek Erich Kästners „Über das Verbrennen von Büchern“ als Objekt des Monats.

Mahnmal des Vergessens

Am 10. Mai 1933 wurden in Deutschland die Werke von zahlreichen deutschen Autoren ins Feuer geworfen. Der bekannte Schriftsteller Erich Kästner (1899-1974) war Augenzeuge der Verbrennung seiner Bücher auf dem Berliner Opernplatz. Der Band „Über das Verbrennen von Büchern“ versammelt erstmals vier Texte, in denen er über das Kulturverbrechen berichtet und es analysiert. Oft mündet die Diskussion über Kästners Bericht in einer Debatte über die „innere Emigration“ des Schriftstellers, der vor allem als Kinderbuchautor und Satiriker berühmt wurde und der trotz Kritik am aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland bleib.

Im Zusammenhang mit der Bücherverbrennung in Europa scheinen aber andere Fragen zentral. Was geschah in Deutschland nach 1933? Wie verlief die NS-Kulturpolitik nach 1939? Was bedeutete sie für das Kulturerbe Europas? Die bewegenden Fotos von Bücherverbrennungen 1933 sind im kollektiven Gedächtnis präsent, aber was danach geschah, ist oft nur in Fachkreisen bekannt.

Was geschah nach den Bücherverbrennungen?

Der nächste Schritt des Regimes ist gut in den Unterlagen des Stadtarchivs belegt: die „Säuberungsaktion“. Bücher der Liste des „schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ sollten den Benutzerinnen und Benutzern der Bibliotheken schlicht nicht mehr zu Verfügung gestellt werden. Die Auswahl ist sehr groß: Schriften von Karl Marx, Max Weber oder Thomas Mann, Bildbände von Marc Chagall und Literatur von „Autoren fremder Völker“ von Leo Trotzki und Leo Tolstoi bis Virginia Woolf und Winston Churchill.

Nach 1939 startete ein neues Kapitel der Büchervernichtung in Europa: Am 30. Mai 1939 erklärte Gustav Abb, späterer Kommissar für die Sicherung der Bibliotheken und Betreuung des Buchguts im östlichen Operationsgebiet, „es habe in der ganzen Weltgeschichte keinen Umbruch, keine geistige Revolution gegeben, die die Macht des Buches und der Bibliotheken klarer erkannt und ausgiebiger in ihren Dienst gestellt hätte als der Nationalsozialismus“. Im besetzten Frankreich, Belgien, Holland und benachbarten Luxemburg wurden die Kulturinstitutionen zwar deutschen Behörden unterstellt, dennoch aber nicht systematisch vernichtet.

Die Verbrennung der Universitätsbibliothek Leuven mit 300.000 Büchern in Ersten Weltkriegs, international als Akt der Barbarei verurteilt, spielte eine große Rolle in der Kriegspropaganda der Entente gegen die Mittelmächte. Das NS-Regime sah die Bevölkerungen der besetzten westlichen Länder und deren Kultur nicht generell als minderwertig an.

Anders war die Situation im Osten. Man kann dies gut am Beispiel Warschau darstellen. Während des Krieges wurden Bibliotheken in Polen gezielt von den „Brandkommandos“ vernichtet. Im Oktober 1944 wurden die Bestände der Nationalbibliothek, die vor allem Immigranten mühsam bis zur Unabhängigkeit Polens im Jahr 1918 zusammengestellt hatten, in Brand gesetzt. Etwa 78 Prozent der Bücher, darunter mehrere Tausende Handschriften und Inkunabeln fielen den Flammen zum Opfer. Das Schadensbild in Warschau ist repräsentativ für die Gesamtlage in Polen: Zwischen 1939 und 1945 wurden cirka 70 Prozent der Bibliotheksbestände und des Archivgutes in öffentlichen Institutionen vernichtet.

Heute erinnert eine gläserne Urne mit den Überresten alter Drucke und Manuskripte an die Verbrennung der Bücher in Warschau Sie ist wie Kästners Buch ein Mahnmal gegen das Vergessen. Betrachtet man beide zusammen, haben sie eine große Wirkung: Sie umschließen gleichsam die Dekade der Büchervernichtung in Europa und teilen unisono die Botschaft mit: nie wieder.

PM – Rathaus der Stadt Trier

Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de

Wir suchen Prakikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d).

Melde dich einfach unter [email protected].

Motivation ist wichtiger als Erfahrung!

Kommentar verfassen